香りと水分を持つりんごは、パン生地に喜ばしい風味を与えますが、仕込み方を誤ると発酵が鈍り食感が重くなります。そこで本稿では、下ごしらえと配合の原理、家庭オーブンやホームベーカリーでの手順、保存と解凍までをひと続きで整理します。作るたびのぶれを抑え、同じ温度と時間で再現できる実践的な基準を示します。今すぐ作る人も、次の週末に備える人も、計画から後片付けまでをひと目で俯瞰できる構成です。

| 工程 | 目安時間 | 温度 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 下ごしらえ | 15〜25分 | 室温 | 水分を飛ばし香りを残す |

| 捏ね | 10〜12分 | 室温 | りんご投入は捏ね上げ後 |

| 一次発酵 | 40〜60分 | 26〜28℃ | 体積1.8〜2倍を基準 |

| 成形 | 15〜25分 | 室温 | 水分の偏りを避ける |

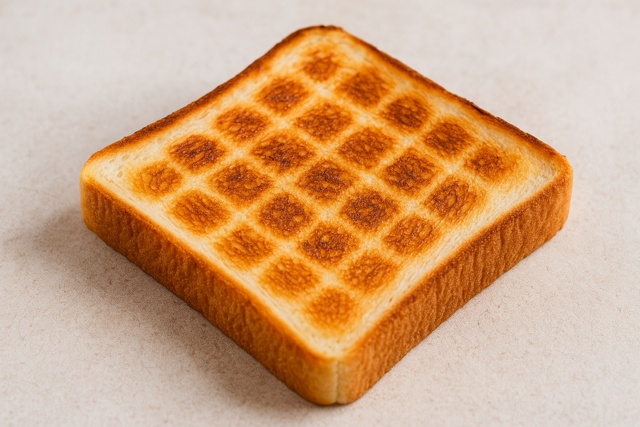

| 焼成 | 12〜18分 | 180〜200℃ | 焼き色は端基準で判断 |

りんごパンは家庭で香り高く焼く|チェックポイント

最初に押さえる焦点は、りんごの水分と酸、そして小麦のグルテンの兼ね合いです。水分を持つ具材は生地の強さを弱めがちなので、香りを残して余分な水分を抜く下処理が鍵になります。ここでは甘みの設計、捏ね上げ温度、発酵の見極めまでを、家庭で再現しやすい順序で整理します。

生の角切りを無造作に混ぜると、果汁が局所的に広がり膜が破れやすくなります。小鍋で短時間のコンポートにし、砂糖とレモンで香りを立てつつ水分を飛ばす方法が扱いやすいです。ソテーにするならバターは控えめにし、パンの油脂量との合計を意識します。りんごの品種によっても水分の抜け方は違うので、紅玉なら短時間、ふじならやや長めを目安にします。

配合は強力粉を基準に、砂糖は香りを引き立てる程度に留め、油脂は生地のしなやかさを出す役割として位置づけます。捏ね上げ温度が高すぎると発酵が進み過ぎ、低すぎると香りが立ちにくいので、室温と粉温を合わせた「生地温」管理が効きます。塩は甘みを締め、イーストは香りを邪魔しない量で使います。

注意:りんごの果汁は見た目以上に生地をゆるめます。具材は捏ね上げ後に混ぜ込み、層状に巻き込むと水分の偏りを防げます。混ぜ込み直後はやや硬いと感じる生地が、発酵でちょうど良くなるイメージを持ちましょう。

手順ステップ

1. りんごを1cm角に切り、砂糖とレモンで3〜5分だけ加熱して粗熱を取ります。

2. 粉類と塩を合わせ、別にした砂糖の上にイーストを置き、水の9割を注いで混ぜます。

3. ひとかたまりにして台に叩きつけ、表面がつるんとするまで捏ねます。

4. 生地温26〜27℃を目安に調整し、ボウルで一次発酵に入れます。

5. ガス抜き後に具材を巻き込み、均一に散るよう折り込みます。

グルテンが未発達の段階で具材を入れると、薄い膜が破れてガス保持が弱まります。捏ね上げの指標は「薄い膜がやや透ける」段階です。ここで止めると焼成後の歯切れが良く、りんごの食感が映えます。こね過ぎは香りの抜けと食感の硬さにつながるので、見極めの練習を重ねましょう。

ミニ用語集

生地温:捏ね上げ直後の生地の中心温度。発酵速度の指標。

折り込み:具材を層にして包み、偏りを抑える手法。

コンポート:果実を砂糖で軽く煮て水分を飛ばす下処理。

オーバー発酵:発酵し過ぎで生地が弱り、焼成で膨らまない状態。

窯伸び:オーブン投入直後の膨らみ。生地の力の指標。

りんごの水分と甘さを見極める

りんごは同じ重さでも果汁量が異なります。計量時に軽く紙で水気を取り、鍋で加熱したら水分が鍋底を覆わない程度を基準にしてください。砂糖量は生地側と具材側の合計で考え、焼成時の焦げを避けるためにも具材の糖度を上げ過ぎないことが肝心です。香りはシナモンや紅茶で補い、甘さは淡くまとめると全体の調和が取りやすくなります。

コンポートとソテーの使い分け

コンポートは水分管理に優れ、ソテーはバターの香りが魅力です。ふんわり仕上げたいときはコンポート、リッチな菓子パン寄りにするならソテーと覚えると迷いません。いずれも火を入れ過ぎると香りが飛びます。短時間で止め、粗熱を取ってから混ぜ込むと、生地の温度を乱さず安定します。

小麦粉と油脂の配合の考え方

具材の水分を踏まえ、粉100に対して水60〜65を起点に調整します。油脂は10前後が扱いやすく、卵を入れるなら水を一部置き換えます。砂糖は香りを支える役割で、焼き色にも影響します。量を増やすほど発酵は遅れやすいので、イーストはレシピ通りでも発酵の見た目で判断する習慣をつけましょう。

捏ねとグルテン管理の実例

台に叩きつける捏ねは短時間でグルテンがつながりやすい方法です。表面が滑らかになり、薄い膜が指で優しく広がる段階で止めます。ここで具材を折り込み、巻き込みの向きを変えながら均一化します。強く押し込むより、薄く広げて重ねると破れが減り、焼き上がりの均質感が高まります。

発酵温度と時間の目安

一次発酵は26〜28℃で体積が1.8〜2倍を目安にします。時間だけで判断せず、指を軽く差して跡がゆっくり戻るかを確認しましょう。二次発酵は成形後にボリュームと張りが出るまで。過発酵は焼成時の窯伸び不足につながるため、見た目の張りを指標に止めます。

香りを残し水分を整える下ごしらえ、捏ね上げ温度の管理、発酵の見極めという三本柱を押さえれば、家の道具でも安定します。配合の数字は出発点にすぎません。最終判断を生地の状態に置くと、りんごの個体差にも自然に対応できます。

具材のバリエーションと風味設計

風味の核は香り・甘さ・食感の三要素です。シナモンや紅茶は香りの層を作り、カスタードやクリームチーズはコクを補い、ナッツやレーズンは噛み応えを与えます。組み合わせを増やすほど情報量は増えますが、主役のりんごが霞む危険もあります。ここでは相性の良い組み合わせを、バランスの取り方とともに示します。

比較:メリット/デメリット

シナモン:香りが立ち、甘さを抑えても満足感が出る/入れ過ぎると苦味が出て単調。

紅茶(茶葉):柑橘のような明るさが出る/粉砕が粗いと口残り。

カスタード:口溶けとコクが増す/水分が増え、発酵と焼きに影響。

クリームチーズ:酸味で輪郭が出る/冷めると固さを感じることがある。

ナッツ:香ばしさと食感が出る/油脂が多く酸化に注意。

ミニFAQ

Q. シナモンはいつ加えるべき? A. コンポート時に少量、成形時に薄く追加が香りの持続に有効。

Q. 紅茶を生地に練り込む? A. 細かく砕いて加えると色と香りが均一に出る。茶液は水分過多に注意。

Q. クリームチーズはどの形で? A. 角切りを点在させると重さが分散し、焼き上がりが安定する。

コラム:香りの層を設計する

りんごのトップノートは焼き上がり直後に最も強く、時間とともに丸くなります。トップをシナモンで支え、ミドルを紅茶で広げ、ベースをバターでまとめると、冷めても輪郭が残ります。塩は香りの輪郭線を引く色鉛筆のような役割です。

シナモンと紅茶の香り設計

シナモンは粉末を使い、量は控えめにして複数回に分けると奥行きが出ます。紅茶は茶葉を細かくし、湯で抽出した液ではなく葉そのものを入れると水分過多を避けられます。香りは焼成で飛びやすいので、成形時の薄い追いがけで着地させると安定します。

カスタードとクリームチーズの相性

カスタードは水分を含むため、巻き込み量を控えて外周に薄く塗ると漏れが減ります。クリームチーズは点在させて酸味のアクセントに。二者は混ぜずに別々に配置すると層が分かれ、食べ進める楽しさが出ます。甘さはりんごを主役に置き、乳の甘さは補助に留めます。

ナッツとレーズンの食感バランス

ナッツはローストして水分を飛ばし、粗く砕いて散らします。レーズンは湯通しして軽く水分を切り、りんごの角と接する部分に点在させます。噛み始めの硬さと終わりの柔らかさが交互に現れると、食感のリズムが生まれます。入れ過ぎは重量感の原因になるため、全体の5〜8%で十分です。

香り・甘さ・食感の三要素を別々に設計し、りんごの香りを中心に据えると、足し算が引き算に変わりバランスが整います。迷ったら、香りは薄く複数回、甘さは淡く、食感は点在でまとめると破綻しません。

ホームベーカリーで作る時短手順とコツ

ホームベーカリー(以下HB)は温度管理と撹拌の自動化が強みです。HBは「均一に混ぜる」「適温で発酵させる」を安定して担いますが、具材の水分が多いレシピでは過発酵や窯伸び不足が起きやすくなります。ここではHBに合わせた材料投入の順序と、取り出して成形するハイブリッド運用を提案します。

- パン生地コースを選び、粉類・塩・水・砂糖・イーストを投入する。

- 捏ねの終盤でバターを加え、捏ね上げをHBに任せる。

- 具材のりんごはHBでは混ぜ込まない。粗熱を取って別に用意。

- 一次発酵完了で取り出し、ベンチタイムを短く取る。

- 生地を四角に広げ、りんごを層状に巻き込む。

- 成形して二次発酵。HBの発酵機能を使うなら時間を短めに。

- 家庭オーブンで焼成。天板は事前に温め、焼き色で判断。

- 粗熱を取り、香りが落ち着くまで休ませてから保存工程へ。

ミニ統計

HB使用時は捏ね上げ温度が一定化しやすく、生地温の分散が小さくなります。具材をHBで混ぜると水分で生地温が乱れる傾向があるため、取り出し後の手作業での折り込みが安定に寄与します。焼成はHB内より家庭オーブンの方が温度勾配を作りやすく、香りの立ち上がりが良い傾向です。

HBの便利さは、再現性の高さです。とくに冬場は室温が低く、手捏ねだと生地温が上がりにくい場面で威力を発揮します。ただし、HBのミックスコールで具材を入れると撹拌羽根がりんごを潰し、果汁が広がることがあります。ここは割り切って手で層にしましょう。

発酵の見極めは、機械の時間ではなく生地の張りで決めます。HBの発酵機能を使うときも、体積と指の跡の戻りを見て止めます。りんごの量が多いときは時間を短く、量が少ないときは時間を通常通りに。時間固定ではなく、状態基準を癖づけます。

焼成は天板予熱とスチームで窯伸びを助けます。HBの食パン型で焼く場合も、上部の色づきで判断し、端が先に色づくタイミングで温度を微調整すると、香りが焦げに負けません。焼き上がりはすぐに型から出し、側面の湿気を抜きます。

HBは捏ねと一次発酵を安定化し、取り出し後の手作業で香りと層を作るのが近道です。材料投入の整理と発酵の状態判断を組み合わせれば、時短と品質の両立が可能になります。

成形と焼成の安定化

成形は水分の偏りを抑える配置が最重要です。ロール状にして層を作る、編み込みで通気を確保する、ちぎりスタイルで小さな単位に分割するなど、複数の選択肢があります。焼成は温度だけでなく、天板や型の熱容量、オーブンの癖も結果を左右します。ここでは代表的な成形に対する焼成の合わせ方を示します。

| 成形法 | 難易度 | 焼成目安 | 食感 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| ロール | 中 | 190℃ 13〜16分 | 層が軽い | 巻き終わりは下に |

| 編み込み | やや上 | 185℃ 14〜17分 | 外は香ばしい | 隙間を均一に |

| ちぎり | 易 | 180℃ 15〜18分 | ふんわり | 型離れは油を薄く |

| リング | 中 | 190℃ 12〜15分 | 香りが広がる | 継ぎ目を重ねる |

| デニッシュ寄り | 上 | 200℃ 10〜13分 | サクッと軽い | バターは控えめ |

よくある失敗と回避策

・底が焼けない:天板を予熱し、下段で開始して中段に移動する。

・割れが大きい:二次発酵で張りを作る。過発酵は避ける。

・具が流れる:層を薄くし、巻き終わりを下にして密着させる。

チェックリスト

成形前に具材の水分を拭いたか。巻き終わりは下か。型の角に油が残っていないか。オーブンは十分に予熱したか。焼き色の判断基準は端か。取り出し後の粗熱取りの場所は確保したか。

ロール成形と編み込みのコツ

ロールは薄く均一に広げ、具材は境界を避けて散らします。巻き終わりは下にして緊張を保ち、ナイフは引いて切ると層が崩れません。編み込みは縦の通気を意識し、隙間を均一にすると焼きムラが減ります。どちらも強く押さえずに、薄い層を重ねる感覚で扱います。

ちぎりパン型と型離れ対策

小さな玉に分割するちぎりは、焼きムラが少なく扱いやすいです。型には油を薄く塗り、紙を敷くと離れが良くなります。玉同士の隙間を均一にし、二次発酵でふちとの接点ができるまで待つと、焼き上がりの形が整います。焼成後はすぐに型から出し、側面の湿気を抜きます。

スコアリングとスチームの効用

浅い切り込みは裂けのコントロールに役立ちます。深く入れ過ぎると層が開き、具材が露出します。スチームは窯伸びの助けになりますが、量が多いと焼き色が薄くなるため、序盤だけに留めます。焼き色は端から判断し、全体に色が回ったら取り出します。

成形は通気と層、焼成は温度と予熱で安定します。判断は色と張り、そして触れたときの軽さです。迷ったら薄く広げ、薄く巻く。これが失敗を遠ざける最短ルートです。

保存・冷凍・解凍の実務と衛生

焼き上がり直後は水分が動いているため、香りが落ち着くまで冷ましてから保存します。保存の軸は乾燥を防ぎつつ劣化を遅らせること。常温は短時間に限定し、冷蔵は乾燥を招きやすいので避け、冷凍を基本に据えると風味が保てます。ここでは現実的な手順を示し、衛生やアレルゲンにも触れます。

- 粗熱を取ってから1個ずつラップで包む

- 空気を抜いて冷凍用袋に入れる

- 日付を記し2〜3週間を目安に使い切る

- 解凍は室温またはトースターの低温で開始

- 耳が焦げやすいので端を覆って加熱

- 再凍結は避ける。品質が落ちやすい

- 甘い具材は焦げやすいので弱めに焼く

- 常温保存は半日程度までを限度とする

ミニFAQ

Q. 電子レンジのみで解凍してよい? A. 可能だが水分が抜けやすい。トースターで仕上げると食感が戻る。

Q. いつ包むのが最適? A. 湿りが取れて温かさが引いた時点。熱いまま包むと水滴で劣化する。

Q. 砂糖多めの配合は? A. 焼き色がつきやすいので、解凍後の追い焼きは短くする。

注意:はちみつを使う場合、1歳未満には与えないでください。アレルゲン表示対象の小麦・卵・乳・りんごを扱うため、家族の食物アレルギーがある場合は材料ラベルを確認し、調理器具を共用しない運用を徹底しましょう。

冷蔵・冷凍の使い分けと期限

冷蔵は乾燥と老化を進めやすく、短時間の保管に留めます。香りを保ちたいときは冷凍を基本にし、2〜3週間を目安に使い切ります。包みは薄く密着させ、空気を抜くと霜がつきにくくなります。複数個をまとめず、1個ずつの小分けが運用しやすいです。

解凍方法と食感の戻し方

室温に戻す場合は直射日光を避け、トースター併用なら耳をアルミで覆い、中心部に熱を通すことを優先します。レンジ解凍は短時間で止め、トースターで水分を整えます。香りは温度に連動するため、仕上げは温かい状態で食べると満足度が高まります。

はちみつとアレルゲンの注意

1歳未満の乳児にははちみつを与えません。小麦・卵・乳・りんごはアレルゲン表示対象です。家庭でも材料表示を確認し、調理器具の洗浄と乾燥を徹底して交差接触を防ぎます。配合を変更する場合も、代替材料の表示を確認してから使用しましょう。

保存は冷凍を基軸に、包み方と解凍の火入れで食感を戻します。衛生と表示の確認を運用に組み込めば、味と安全の両立ができます。

りんごの種類選びと栄養・カロリーの考え方

品種選びは酸と香りの強さで決めます。紅玉の酸は香りを押し上げ、ふじの甘さは穏やかな余韻を作ります。栄養は水溶性食物繊維やカリウムが中心で、皮のポリフェノールも魅力です。カロリーは配合と具材で変わるため、量の目安と置き換えの工夫でコントロールします。

- 酸のある品種は香りを際立てる。菓子寄りに向く。

- 甘い品種は全体を丸くまとめる。朝食向き。

- 皮は薄く残すと色と香りが出る。

- 砂糖は具材側で淡く、生地側で微調整。

- 油脂は口溶けに寄与するが入れ過ぎない。

- ナッツ類は香ばしさと満足感の補助。

- 量は一口当たりの重さを一定に保つ。

ミニ統計

具材の量を増やすほど重量と水分が増し、発酵時間の延びと焼き色の早まりが同時に起こりやすくなります。酸の強い品種は甘さを抑えても満足感が出る傾向があり、砂糖の削減に寄与します。皮のポリフェノールは色合いと香りの持続に貢献します。

コラム:季節と香りのタイミング

秋は香りが濃く、冬は保存性が高い傾向があります。旬の入り口は酸が生き生きとし、焼き上がりのトップノートが伸びます。季節の手触りを配合に移すと、同じレシピでも表情が変わります。

紅玉とふじの違いと使い道

紅玉は酸がはっきりしており、コンポートの短時間処理で香りが前に出ます。ふじは甘さが穏やかで、ソテーのバターと好相性です。皮は薄く残すと色が映えます。酸と甘さの釣り合いを見て、同じ配合でも火入れ時間を変えると狙い通りの香りに落とせます。

りんごの栄養とカロリーの目安

りんごは水溶性食物繊維を含み、朝食やおやつにも向きます。パンに加えると満足感が高まり、食べ進めるペースが整います。カロリーは配合と具材の比率で変わるため、砂糖と油脂を控えめにし、量でコントロールします。無理のない置き換えが継続の鍵です。

砂糖量と甘味料の置き換え方

甘さは具材側で淡くし、生地側は最小限でまとめます。蜂蜜やメープルは香りが強いため、量は控えめにします。人工甘味料の置き換えは焼き色と発酵に影響することがあるため、まずは砂糖量の微調整から始めるのが扱いやすいです。

品種は酸と香りの強さで選び、配合は量でコントロールします。香りの設計と季節の観察を重ねると、同じ家庭の道具でも自分の基準が育っていきます。

まとめ

りんごの香りを生かす鍵は、下ごしらえで余分な水分を抜き、生地の力を保つことです。成形は層と通気を意識し、焼成は予熱と焼き色で判断します。保存は冷凍が主軸で、解凍は温度の勾配で食感を戻します。HBは捏ねと発酵の再現性を担い、取り出し後の手作業で香りを決めます。配合は数値に頼り過ぎず、生地の表情で決めると、家庭でも安定して香り高く焼けます。作るたびの記録を基準に変え、同じ結果を再現できることが、次の一回を軽くします。